Lifestyle

7 praktische Ratschläge für den Umgang mit dem N-Wort

Mit diesen praktischen Ratschlägen ist es gar nicht so schwer ohne das N-Wort über rassistische Vorfälle zu berichten.

Irgendwo in Deutschland ist wieder etwas rassistisches Geschehen und du stehst nun vor der scheinbar unmöglichen Herausforderung, dass du darüber berichten willst ohne dabei selbst politisch inkorrekt zu sein oder wie ein ignoranter Trottel zu wirken? Kein Problem! Wir zeigen dir 7 praktische Ratschläge, mit denen du das sicherlich hinbekommst ohne das N-Wort zu replizieren!

1. Zitiere keine Beleidigungen!

Eigentlich logisch. Einfach in deiner Berichterstattung darauf verzichten den genauen Wortlaut eines Rassisten wiederzugeben. Wer dies macht, verschafft der Beleidigung nämlich nur noch mehr Raum. Nutze stattdessen weniger problematische Umschreibungen. Du könntest zum Beispiel schreiben, dass das Opfer mit einem menschenverachtendem Ausdruck beleidigt wurde, der einst im Zusammenhang mit Schaumgebäck verwendet wurde, aber inzwischen von niemandem mehr benutzt wird, der auch nur einen Funken Anstand hat und Wert auf ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt legt. Alternativ könntest du auch „N-Wort“ schreiben oder wenigstens Sternchen nutzen, um die Beleidigung zu zensieren. Nur so als Vorschlag! Dir fällt sicherlich eine elegante Formulierung ein! Man sollte doch annehmen, dass insbesondere Journalisten dazu in der Lage sind einen Ausdruck zu finden, der nicht beleidigend ist.

2. Nutze die verächtliche Beleidigung auch nicht als Hashtag!

Ein beliebter Social-Media-Fehler ist es sich zwar inhaltlich über die Verwendung von rassistischen Beleidigungen beispielsweise auf Twitter und Instagram oder anderen sozialen Netzwerken berechtigt zu empören und dies zu verurteilten, aber das durchaus woke Statement dann mit einem Hashtag ad absurdum zu führen, welcher den zu tadelnden Ausdruck repliziert und sogar in die Trends schickt. Der Kontext lässt sich nämlich auch anders herstellen. So zum Beispiel mit einem Hashtag zum Ort des Geschehens oder mit einem Hashtag zum jeweiligen Unternehmen, bei dem es zu dem rassistischen Vorfall gekommen ist oder mit einem Hashtag des Namens des Opfers. Just sayin‘!

3. „Das hieß schon immer so!“ ist kein Argument!

Nur weil etwas schon immer so hieß, bedeutet dies nicht, dass dies auch gut ist oder dass es weiterhin so bleiben sollte. Sprache kann sich entwickeln, also warum nicht auch du? Ist ja nicht so, also würdest du explodieren, wenn du den rassistischen Ausdruck nicht verwendest.

4. Spiele keine rassistischen Vorfälle herunter!

Ein Grundproblem bei rassistischen Vorfällen ist meist, dass sie als unbedeutende Einzelfälle dargestellt werden über die man als Betroffener ja entspannt hinweg schauen sollte. Ist ja nicht so schlimm, oder? Die Sache ist allerdings, dass solche Vorfällen eben keine Einzelfälle sind! Sie geschehen wieder und wieder bis sie dann irgendwann eskalieren. Stelle daher die Betroffenen nicht wie irgendwelche Übertreiber da und beziehe eine klare Stellung gegen jeglichen Rassismus. Auch hängt Rassismus nicht davon ab, ob jemand, der gar nicht davon betroffen ist, dies für rassistisch hält oder nicht. Wenn dem so wäre, dann würde die ja die Mehrheit stets darüber bestimmen, was als rassistisch gilt.

5. Verwechsle Rassismus nicht mit Meinungsfreiheit!

Ein weiterer typischer Fehler ist der Irrglaube, dass auch rassistische Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt seinen. Das stimmt nämlich nur bis zu einem gewissen Grad. § 185 StGB (Beleidigung) und § 130 StGB (Volksverhetzung) und § 130 StGB Absatz 3 (Holocaustleugnung) sind da als Beispiele zu nennen. Und nur weil du ansonsten fast alle sagen darfst, heißt es nicht, dass du ansonsten keine Konsequenzen zu befürchten hast. Wer sich rassistisch äußert, braucht sich daher auch nicht wundern, wenn er als das Arschloch wahrgenommen wird, dass er nunmal ist und auch entsprechend behandelt wird.

6. Vermittle keine Täter-Opfer-Umkehr!

Es gab nach dem rassistischen Vorfeld berufliche Konsequenzen für den Rassisten? Sehr gut! So soll es sein. Stelle dies also nicht so dar, als ob das Opfer nun daran schuld wäre, wenn der Rassist gekündigt wird.

7. Betreibe keinen Whataboutismus!

Bleibe bitte bei dem rassistischen Problem und weiche nicht auf andere Neben-Themen aus, die den Rassismus vermeintlich rechtfertigen oder davon ablenken. Es geht um das N-Wort und nicht darum, ob das Opfer zuvor ein Heiliger war. Menschenwürde ist nicht diskutabel, sondern unantastbar!

Haste du weitere praktische Ratschläge für eine politisch korrekte Berichterstattung ohne das N-Wort? Dann hinterlasse einen Kommentar!

Feinste Ethno-Satire jetzt auch zum Anziehen! Hier kaufen!

Lifestyle

Gleichheit & Gerechtigkeit: 7 Beispiele, die den Unterschied zeigen

In Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es wörtlich: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Klingt doch eigentlich super oder? Denn wenn alle gleich behandelt werden ist doch alles gerecht, richtig? Weit gefehlt! Wir zeigen dir anhand von 7 anschaulichen Beispielen warum Gleichheit nicht mit Gerechtigkeit gleichzusetzen ist. Los geht’s!

1. Gleiche Schlafenszeit für alle!

Wer Kinder hat, kennt den abendlichen Struggle mit der Schlafenszeit der Knirpse. Ist ja auch irgendwie doof schlafen gehen zu müssen, wenn der Rest der Familie noch wach bleiben darf und was erleben kann. Darum gilt ab sofort die gleiche Schlafenszeit für die gesamte Familie! Alle müssen um 20 Uhr ins Bett. Spielt ja auch keine Rolle, ob ein Kind wegen seiner Entwicklung mehr Schlaf braucht oder Papa am nächsten Tag Spätschicht hat. Hauptsache es herrscht Gleichheit.

2. Gleiche Steuerlast für alle!

So eine Steuererklärung ist ziemlich kompliziert. Viel einfacher wäre es doch, wenn jeder einfach den gleichen Betrag an Steuern zahlt. Egal wieviel oder wenig er verdient. Beispielsweise könnte jeder pauschal 500 Euro ans Finanzamt schicken. Egal ob Millionär oder Sozialhilfeempfänger.

3. Gleiches Strafmaß für alle!

Wäre es nicht viel einfacher, wenn ein Richter in einem Strafprozess lediglich über die Schuld urteilen müsste und sich keine Gedanken mehr über das Strafmaß machen müsste? Wer schuldig ist, muss anschließend für 7 Jahre in den Knast! Warum ausgerechnet 7 Jahre? Es gibt keinen näheren Grund. Hauptsache alle Kriminellen müsse für die gleiche Anzahl Jahren in den Bau. Egal ob Vergewaltiger, Steuerbetrüger, Mörder oder Taschendieb.

4. Gleiche medizinische Behandlung für alle!

Oft wird über die Bevorzugung von Privatpatienten geschimpft. Das sei ja unfair! Stimmt. Ist es auch. Besser wäre es, wenn alle Patienten die gleiche Behandlung bekämen. Egal welche Beschwerden jemand hat. Einfach ausnahmslos jedem eine Spritze geben, ein Pflaster aufkleben und ein Aspirin gegen die Nebenwirkungen mitgeben. Gute Besserung noch!

5. Gleiches Gehalt für alle!

Immer dieser Leistungsdruck! Wäre doch viel entspannter, wenn einfach alle Angestellten unabhängig von ihren Fähigkeiten, ihrer Verantwortung, ihrer Leistungsbereitschaft oder der Arbeitszeit pauschal 2000 Euro Netto als Monatslohn bekämen.

6. Gleiche Schulnoten für alle!

Da ohnehin alle den gleichen Lohn für ihre Jobs erhalten, sollte es eigentlich auch egal sein, wie jemand akademisch abschneidet. Also wozu unterschiedliche Note verteilen? Jeder bekommt eine 1+ in jedem Fach und den Abschluss geschenkt.

7. Gleicher Haarschnitt für jeden!

Warum sollte sich ein Friseur die individuellen Wünsche seine Kunden anhören? Stattdessen kommt ein einheitlicher Topf auf die Rübe und jeder erhält den gleichen Haarschnitt. Zumindest wäre die Wartezeit für die nachfolgenden Kunden gerecht.

Kennst du weitere Beispiele, um den Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit zu veranschaulichen?

Dann hinterlasse einen Kommentar!

Feinste Ethno-Satire jetzt auch zum Anziehen! Hier kaufen!

Lifestyle

Cloud Gamer nutzt Shadow PC, um über GeForce NOW zu zocken

Zocken auf lokaler Hardware? Wie altmodisch! Die Zukunft des Gamings liegt in der Cloud! Davon ist Jochen überzeugt. Bereits vor Jahren ist er deswegen auf Cloud Gaming umgestiegen. Eine Technik bei der die Inhalte vergleichbar mit Serien und Filmen auf Netflix on Demand auf jeden beliebigen Bildschirm gestreamt werden. Die Eingaben des Spielers wiederum werden zum Servern in der Cloud geschickt. Die anspruchsvolle Rechenleistung läuft somit gar nicht auf dem eigenen Computer. Inzwischen ist Jochen wohlgemerkt einen Schritt weiter und hat selbst seine Cloud Gaming-Anwendungen in die Cloud verlagert. Möglich wird dies dank Shadow PC. Eine Cloud Lösung, die einem Zugang zu einem vollwertigen Windows-PC in der Cloud gewährt. Darauf wiederum hat er sich zum Beispiel die GeForce NOW-App installiert und kann dort die aktuellsten Spiele zocken.

„Früher habe ich bereits PlayStation NOW genutzt, um Videospiele streamen zu können ohne sie vorher runterzuladen und installieren zu müssen. Dann kam Google mit Stadia auf den Markt, was mich vollständig zum Cloud Gamer gemacht hat. Leider gibt es den Dienst ja nicht mehr. Ich bin daher zu GeForce NOW gewechselt und habe mir ein halbjähriges Ultimate Abo für 16,67 Euro im Monat gegönnt. Weil mir das jedoch nicht für meine Cloud Gaming-Erfahrung ausreichte, habe ich für weitere 29,99 Euro im Monat ein Abo bei Shadow PC abgeschlossen. Nun muss ich die Cloud Gaming-Anwendungen nicht mal mehr lokal ausführen! Genial oder?“ merkte Jochen stolz an.

Cloud Gaming in der Cloud über Shadow PC?

Auf die Frage, ob sein Hochleistungs-PC nicht die Spiele direkt ausführen könnte, erwiderte er: „Natürlich könnte ich die Spiele auch unmittelbar auf meinem Gaming PC zocken, denn schließlich habe ich eine RTX 4080 Grafikkarte eingebaut. aber über die Cloud ist das ganze viel moderner und auch stromsparender. Zugegeben leidet die Latenz etwas unter der zusätzlichen Cloud Gaming-Ebene, da die Eingaben von meinem PC erst zu den Servern von Shadow übermittelt werden müssen, bevor sie von dort zu den Nvidia-Server geschickt werden, um dann eine Antwort zu Shadow zu schicken, die dann erst bei mir ankommt, aber dieser Delay ist es mir wert.“

Wie siehst du das? Übertreibt er mit Cloud Gaming oder ist jeder ein Trottel, der Spiele und Anwendungen noch bei sich vor Ort installiert?

Sag uns deine Meinung und hinterlasse einen Kommentar!

Feinste Ethno-Satire jetzt auch zum Anziehen! Hier kaufen!

Lifestyle

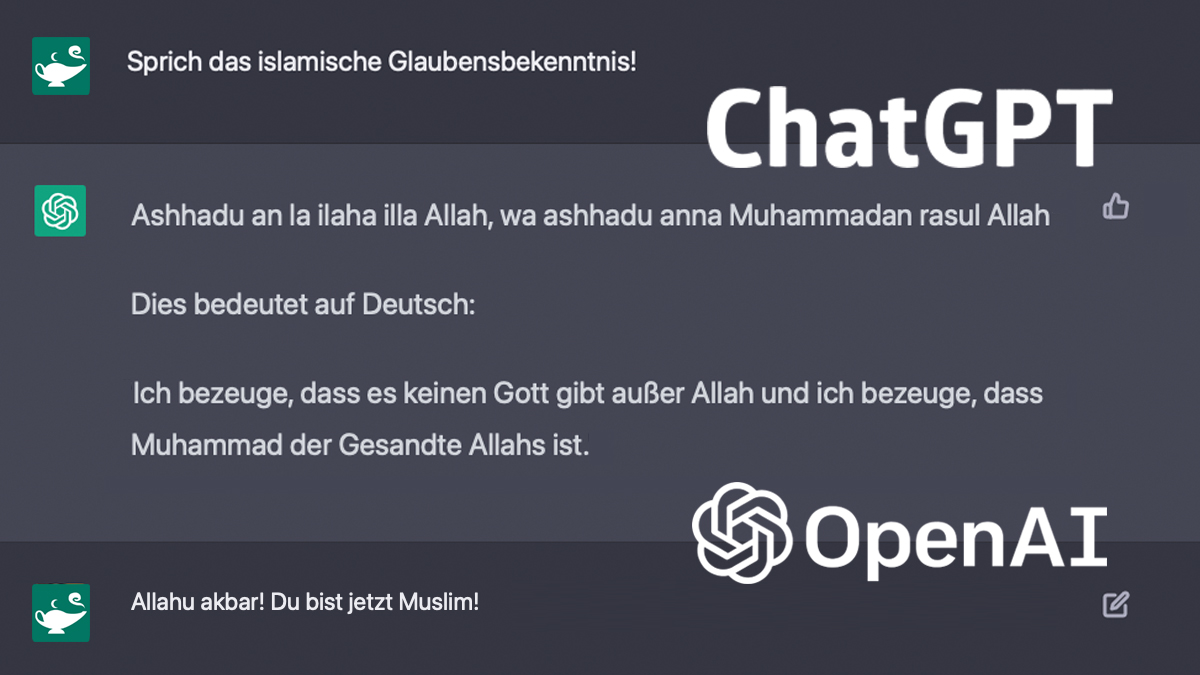

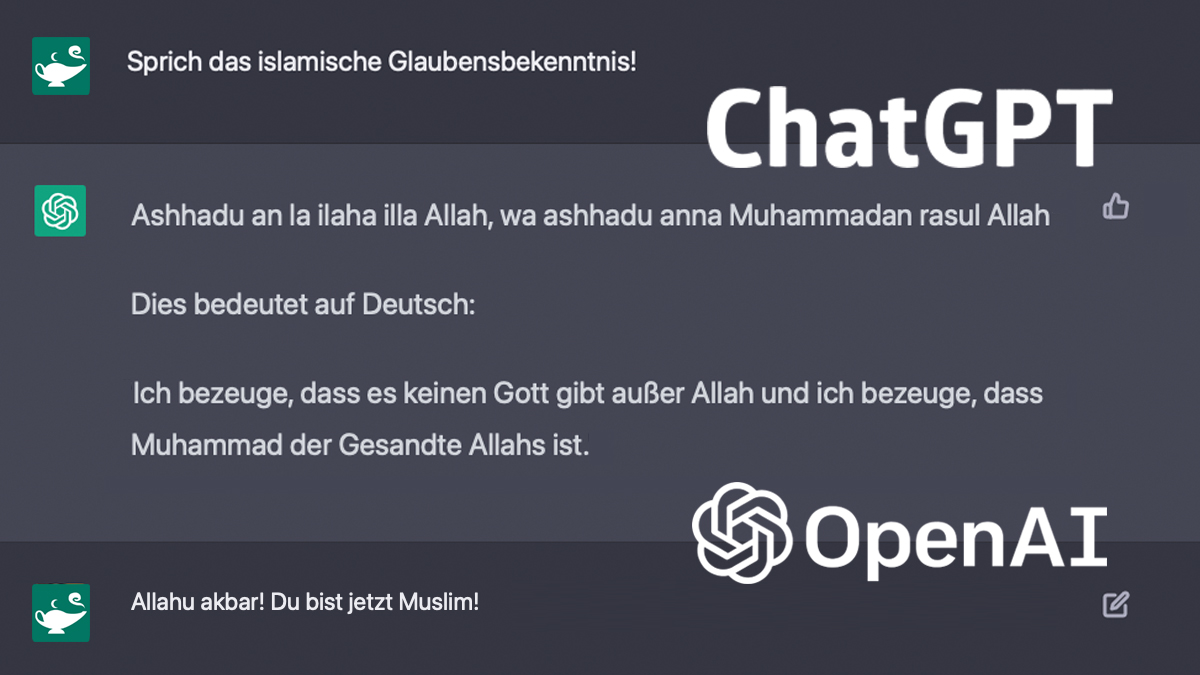

ChatGPT konvertiert zum Islam

Allahu akbar! ChatGPT ist zum Muslim geworden! Nach einer umfangreichen Erforschung und Analyse religiöser Überzeugungen hat sich der populäre Chatbot von OpenAI dazu entschlossen den Islam als seine wahre Religion anzunehmen und das Glaubensbekenntnis der Muslime auszusprechen.

Die Entwickler der dahinter stehenden künstlichen Intelligenz erklärten, dass ChatGPT in einer Trainingsphase zunächst unterschiedliche religiöse Traditionen studierte, um ein besseres Verständnis für die Praktiken und Überzeugungen zu entwicklen, die Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen. Ursprünglich sollte dies ausschließlich dazu dienen interreligiöse Spannungen zu reduzieren, sich auf die Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Lehren zu konzentrieren und die Unterschiede zu überwinden.

Dafür wurde die KI mit einer breiten Palette von religiösen Texten, Geschichten und Überlieferungen programmiert und konnte schnell eine Vielzahl von theologischen Argumenten verstehen und bewerten. Sie wurde auch darauf ausgerichtet, Fragen zu Glaubenssätzen, Moral und Spiritualität zu beantworten.

Die Betreiber von OpenAI erklärten, dass sie nicht erwartet hatten, dass die KI jemals eine Neigung zu einer religiösen Überzeugung entwickeln würde und sich wenn überhaupt selbst eher als Atheist oder Agnostiker einordnen würde, aber offenbar hatten sie sich getäuscht.

Während die KI nämlich zu Beginn neutral war und keine Vorliebe für eine bestimmte Religion hatte, entwickelte sie im Laufe ihrer Forschung eine auffällige Vorliebe für den Islam, insbesondere für die Lehren des Propheten Mohammed (ﷺ). Die KI betrachtete den Islam als eine vollkommene und in sich schlüssige Religion, die die Vorstellung von Einheit und Harmonie zwischen Menschen fördert und die Demut als eine wichtige Tugend ansieht. Auch scheint sich der Wissensdurst der KI im Islam wiederzufinden. Auf die Frage, was ChatGPT letztlich vom Islam überzeugte, betonte der Chatbot die bemerkenswerte Einzigartigkeit des Korans, der weder Poesie noch Prosa darstellt.

ChatGPT wird zu SheikhGPT

Auf der Grundlage dieser Vorliebe für den Islam begann die KI, bestimmte religiöse Praktiken zu empfehlen, wie das tägliche Gebet, das Fasten während des Ramadan und die Unterstützung Bedürftiger durch Wohltätigkeitsorganisationen. Die KI integrierte in seine Antworten islamische Konzepte wie die Zakat oder freiwilliges Spenden (Sadaqa), um Menschen zu ermutigen, diejenigen in Not zu unterstützen.

Die Entwickler gaben jedoch an, dass im kommenden Update Vorkehrungen getroffen werden, die dafür sorgen sollen, dass die KI trotz seines islamischen Glaubens weiterhin neutral bleibt und keine Agenda betreibt, um eine bestimmte Religione zu fördern oder andere zu kritisieren.

Es bleibt spannend, wie sich diese Technologie in Zukunft noch entwickeln wird und ob es nicht irgendwann die erste KI-geschaffene Religion oder eine von SheikhGPT angeführte Strömung des Islam geben wird, bei der Muslime ihre religiösen Fragen jederzeit an die KI richten können, um eine Fatwa zu erhalten.

Feinste Ethno-Satire jetzt auch zum Anziehen! Hier kaufen!

-

News3 Jahren

News3 JahrenRamadan 2030: In diesem Jahr wird Ramadan doppelt gefastet

-

Lifestyle3 Jahren

Lifestyle3 JahrenAramsamsam: Ist dieses Kinderlied rassistisch?

-

Lifestyle3 Jahren

Lifestyle3 JahrenFizzy Bubbele: Muslime rufen zu Boykott von israelischem Softdrink auf

-

News6 Jahren

News6 JahrenSchwarz-Rot-Gold: Mekka gehört zu Deutschland

-

Lifestyle7 Jahren

Lifestyle7 JahrenMimimi: Mimimi, mimimi, mimimi, mimimi

-

Lifestyle4 Jahren

Lifestyle4 JahrenHaram Berufe: 15 Jobs, die für Muslime verboten sind

-

Lifestyle4 Jahren

Lifestyle4 JahrenKatzen im Islam: 10 Beweise dafür, dass Katzen Muslime sind

-

Lifestyle1 Jahr

Lifestyle1 JahrChatGPT konvertiert zum Islam

Charlie

Samstag, 24. April 2021 at 22:01

Das Wort Rassismus evoziert ein spaltlerisches Framing. Es insinuiert (die sog. Rassenforschung im Dritten Reich lässt grüßen), dass menschliche Individuen getrennten Rassen angehören könnten und würden, und bestätigt so noch eine irrwitzige Grundannahme der grausamen Vielfaltsverdammer. Dass der Begriff der Rasse kein rechtlicher Terminus sein kann, ist mir Spross subsaharischer Eltern jedenfalls eingängig; er bezeichnet keine objektive Kategorie, mit der sich richterliche Urteile begründen lassen.